琴箫合奏曲的创作背景

琴箫合奏曲作为一种独特的音乐表现形式,其创作背景蕴含着丰富的文化内涵和艺术价值。在探讨这一主题时,我们不仅需要了解琴箫合奏的历史渊源,还需深入分析其在不同时期的发展变化及其背后的社会、文化因素。

琴箫合奏,顾名思义,是将古琴与箫这两种中国传统乐器结合在一起的音乐形式。古琴作为“琴棋书画”四艺之一,历史悠久,音色幽远;而箫则以其悠扬清丽的音色著称,两者相结合,能够营造出空灵脱俗的艺术效果。这种合奏形式并非偶然产生,而是根植于中国深厚的文化底蕴之中。

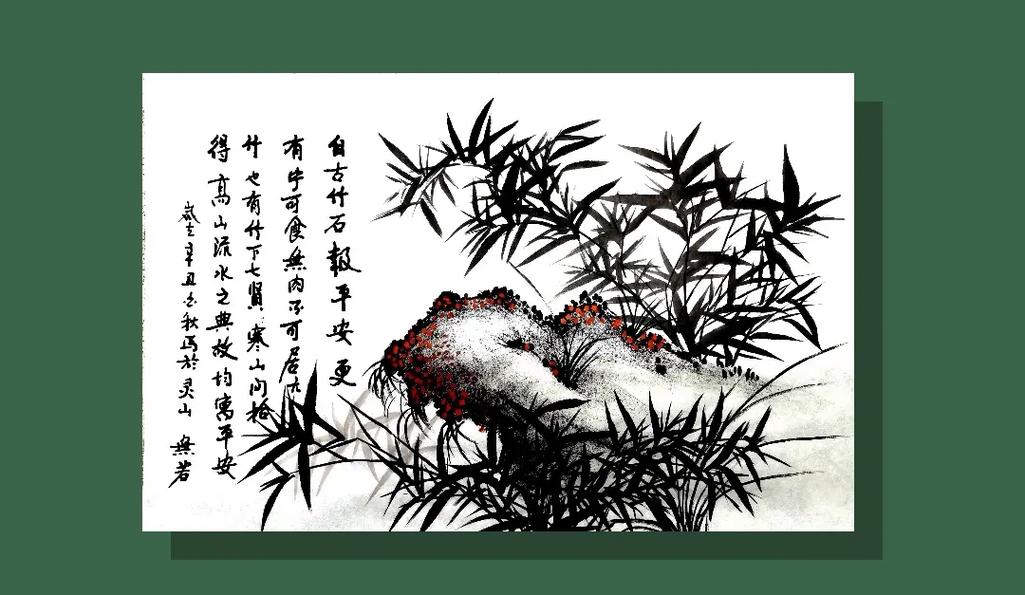

琴箫合奏曲的创作背景首先源于中国古代文人对于自然美的追求以及对内心情感表达的需求。古代文人雅士常以山水为伴,寄情于景,借物抒怀。在这样的背景下,琴箫合奏成为了他们抒发情感的理想载体。例如,宋代诗人苏轼在其《赤壁赋》中提到:“客有吹洞箫者,倚歌而和之”,展现了一种超然物外的境界。此类文学作品中描绘的景象与情感,往往成为后来作曲家创作琴箫合奏曲的重要灵感来源。

宗教仪式也是推动琴箫合奏曲发展的重要因素之一。在中国道教及佛教活动中,经常可以看到琴与箫的身影。它们被视为沟通天地人三者之间精神联系的工具,通过演奏特定的曲目来达到净化心灵、祈福消灾的目的。因此,许多经典的琴箫合奏曲都带有浓厚的宗教色彩,如《梅花三弄》、《平沙落雁》等,这些作品不仅仅是美妙的音乐享受,更承载了人们对于美好生活的向往和对未知世界的探索精神。

随着历史进程的发展,尤其是在明清两代,琴箫合奏逐渐从宫廷走向民间,并开始融入更多地方特色元素。不同地区的艺术家根据自身生活环境和文化习俗,创作出具有鲜明地域特征的作品。比如江南地区的《阳关三叠》,就充分体现了当地细腻温婉的风格;而西南少数民族地区则可能偏好节奏明快、旋律跳跃的乐曲风格。

琴箫合奏曲之所以能够历经千年而不衰,并且不断发展壮大,关键在于它深刻反映了中华民族对于和谐之美的理解以及追求精神自由的愿望。无论是作为个人情感宣泄的方式,还是作为集体祭祀活动的一部分,亦或是作为文化交流的桥梁,琴箫合奏始终扮演着不可或缺的角色。

文章大纲

1.引言:简要介绍琴箫合奏的定义及其在中国音乐史上的地位。

2.历史文化背景:探讨古代文人对自然美及内心世界表达的需求,以及宗教信仰在其中所起的作用。

3.地域差异与民族特色:分析不同地区如何根据自身特色改编或创造新的琴箫合奏曲目,展示其多样性。

4.结语:总结琴箫合奏对于传承中华文化的重要性,并展望未来发展方向。

通过上述分析可以看出,琴箫合奏曲不仅仅是两种乐器简单叠加的结果,而是深深扎根于中国文化土壤之中的艺术结晶。它不仅记录了一个时代的风貌,更传递着中华民族对于美好生活不懈追求的精神内核。面对现代社会快速变迁带来的挑战与机遇,如何让这门古老而又充满活力的艺术形式焕发新生机,将是每一位从事相关工作人士共同思考的问题。

本文系作者个人观点,不代表本站立场,转载请注明出处!