《闻官军收河南河北》创作背景(创作背景《闻官军收河南河北》)

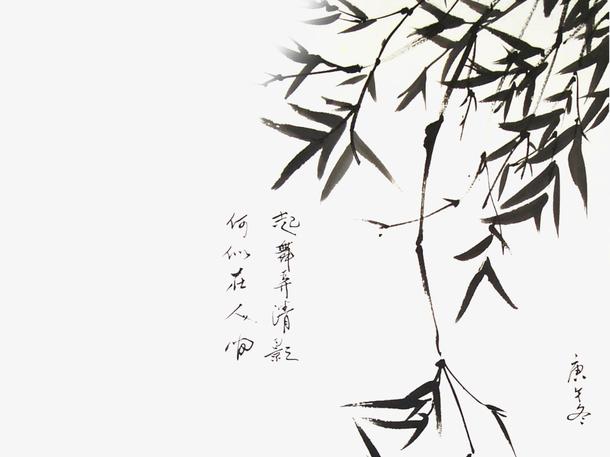

一、时代背景 此诗创作于唐代宗广德元年(763)春。安史之乱自唐玄宗天宝十四年(755)爆发,历经八年战乱,给国家和人民带来了深重的灾难,社会经济遭到严重破坏,百姓流离失所。安史之乱结束的消息传来后,举国上下一片欢腾,人们渴望和平与安定的生活。 二、诗人个人境遇 此时的杜甫已经52岁。他一生颠沛流离,饱经战乱之苦。在战乱中,他四处漂泊,居无定所,生活困苦不堪。安史之乱结束后,虽然局势逐渐稳定,但长期的战乱仍使国家满目疮痍。杜甫也面临着生计等问题,但他的心情随着战乱的结束而变得格外舒畅,对生活重新燃起了希望。

三、具体事件 宝应元年冬季,唐军在洛阳附近的衡水打了一个大胜仗,收复了洛阳和郑等州,叛军头领纷纷投降。这一消息传到杜甫耳中,他不禁惊喜欲狂,手舞足蹈,冲口唱出了这首七律。

四、诗歌内容与情感表达

1.初闻喜讯的惊喜:诗的前半部分生动描绘了诗人得知官军收复河南、河北时的激动心情。“剑外忽传收蓟北,初闻涕泪满衣裳”,起势迅猛,诗人在剑门关外听到捷报后,瞬间泪流满面,这是多年积压的情感得到释放的表现。“却看妻子愁何在,漫卷诗书喜欲狂”,看到妻子儿女也不再愁云满面,诗人自己也欣喜若狂,手舞足蹈,将一家人的喜悦之情表现得淋漓尽致。

2.美好憧憬与规划:后半部分则展开想象,描绘了诗人对美好生活的憧憬和规划。“白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡”,诗人想象自己在白天尽情放歌、纵情饮酒,趁着明媚春光与妻子儿女结伴还乡。“即从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳”,进一步细化了还乡的路线,从水路出三峡,再到陆路上经过襄阳回到洛阳,字里行间充满了急切与喜悦。 总的来说,《闻官军收河南河北》不仅记录了安史之乱结束后的重大历史时刻,也表达了杜甫个人对战乱结束的欣喜之情以及对未来美好生活的向往。这首诗成为了杜甫诗歌中不朽的经典之一,被后世广泛传颂。

本文系作者个人观点,不代表本站立场,转载请注明出处!