廉洁格言创作背景(廉洁格言创作背景)

廉洁格言作为道德规范的一种表达,自古以来就承载着教化人心、净化社会风气的重要使命。它们或源自历史典故,或出自圣贤教诲,以简练而深刻的话语,传递出对公正无私、清正廉明的追求与向往。本文旨在探讨廉洁格言的创作背景,分析其背后的文化根源与社会功能,并结合具体案例,深入理解这些智慧结晶如何影响和塑造了一代又一代人的道德观念与行为准则。

在展开论述之前,我们不妨先概括一下文章的核心要点:

- 廉洁格言的历史渊源:追溯古代先贤对于廉洁品质的倡导及其对后世的影响。

- 社会环境与需求:分析不同时期社会背景下,廉洁格言产生的动因及其针对性。

- 创作手法与艺术特色:探讨创作者如何通过文学形式将深刻的道德理念转化为易于记忆与传播的格言。

- 现代价值与启示:讨论当代社会如何继承并发扬廉洁精神,以及廉洁格言在新时代的意义。

我们将逐一细化这些要点,以期构建起一个关于廉洁格言创作背景的全面认识框架。

廉洁格言的历史渊源

中国古代社会高度重视官员的品德修养,尤其是廉洁二字,被视为从政之本。诸如孔子所言“君子喻于义,小人喻于利”(《论语·里仁》),便体现了对公私分明、重义轻利价值观的推崇。历代帝王亦常常引用此类言论来教育臣子,强化政权的清廉形象。如唐太宗李世民常以“水能载舟,亦能覆舟”(魏征语)自警,强调统治者应亲近贤良,远离谗佞,保持政治清明。

社会环境与需求

在不同的历史阶段,廉洁格言的产生往往紧密关联着当时的社会状况与治理需求。例如,在封建王朝末期,贪腐之风盛行,民不聊生,此时便出现了大量反映民众心声、批判腐败、呼吁改革的廉政诗歌与谚语。晚清时期,维新派人士康有为曾提出“变法图强”,其中就包含了对政府官员廉洁高效的期望。这些格言不仅是对时弊的针砭,也是对未来理想政治生态的憧憬。

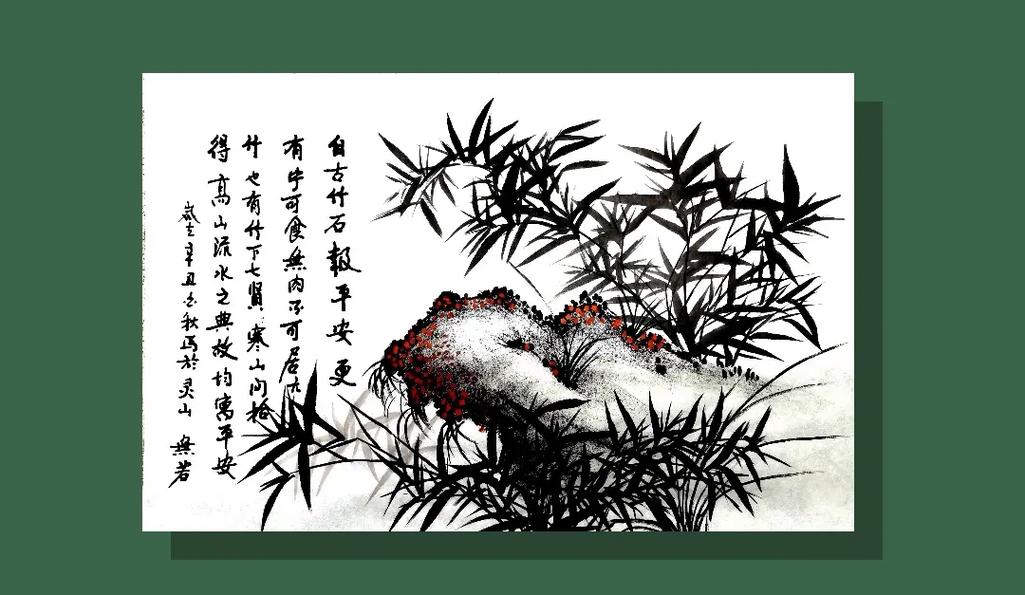

创作手法与艺术特色

廉洁格言之所以能够跨越时空,广泛流传,很大程度上得益于其高度凝练的语言艺术和丰富的象征手法。古人常借用自然景观、日常物件乃至历史人物故事来隐喻廉洁的重要性。比如,宋代包拯被誉为“青天大老爷”,其公正无私的形象深入人心,成为后世颂扬廉洁的典型代表。此外,许多格言还运用对偶、排比等修辞技巧,使得语言朗朗上口,易于记忆传播。

现代价值与启示

步入现代社会,尽管物质生活极大丰富,但廉洁问题依然是公众关注的焦点之一。面对新的挑战,廉洁格言依然发挥着不可替代的作用。它不仅仅是历史的回声,更是现代人自我约束、相互监督的有力武器。例如,习近平总书记提出的“不忘初心,牢记使命”,就是新时代对党员干部清正廉洁的新要求。同时,随着网络媒体的发展,一些简洁有力的廉政标语在网络上广泛流传,如“清风两袖”、“干净做人做事”,这些现代化的表述同样承载着深厚的廉洁文化内涵。

廉洁格言是中华民族优秀传统文化的瑰宝,它们不仅记录了过去,更指引着未来。在新的时代背景下,我们应当继续挖掘和弘扬这些宝贵财富,使之成为推动社会进步、促进公平正义的强大动力。通过对廉洁格言创作背景的深入探讨,我们不仅能够更好地理解这一文化遗产的深层意义,还能从中汲取力量,共同营造一个更加清朗的社会环境。

本文系作者个人观点,不代表本站立场,转载请注明出处!