水调歌头游泳写作背景(水调歌头游泳写作背景)

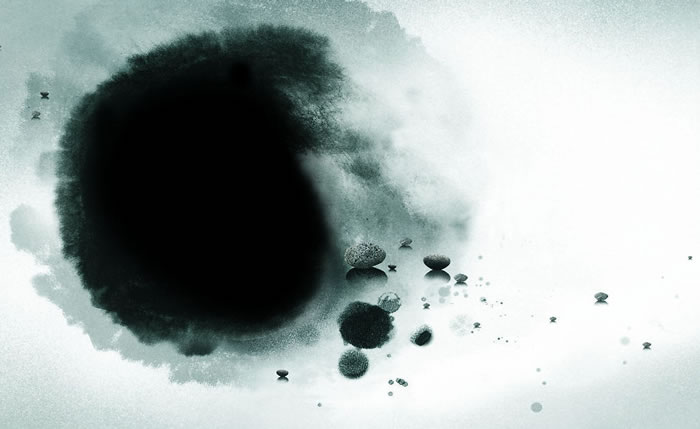

在中国古代文学的浩瀚星河中,《水调歌头·游泳》宛如一颗璀璨的明珠,闪耀着独特的光芒。它不仅仅是一首词,更是特定历史时期与个人心境交织的深刻写照,承载着丰富的内涵与深远的意义。

从时代背景来看,20 世纪 50 年代末至 60 年代初,中国正处在社会主义建设的热潮之中。国家在经济建设、工业发展等方面取得了一系列成就,但也面临着诸多困难与挑战,如自然灾害等。毛泽东同志在这一时期领导全国人民艰苦奋斗,对国家的发展和未来充满信心。1956 年,毛泽东在武汉畅游长江,这一壮举激发了他的创作灵感,写下了《水调歌头·游泳》。当时,新中国刚刚成立不久,人民当家作主,建设热情高涨,这种时代精神在词中得以充分体现。例如,“一桥飞架南北,天堑变通途”,描绘了武汉长江大桥建成通车的伟大场景,这不仅是基础设施建设的巨大成就,更象征着中国人民跨越艰难险阻、创造美好未来的坚定信念,是那个热火朝天的建设时代的生动缩影。

从个人经历与心境角度而言,毛泽东一生波澜壮阔,他领导中国人民经历了长期的革命斗争,终于迎来了新中国的诞生。在国家建设时期,他依然肩负着重大责任,心怀天下,思考着国家的命运与发展方向。畅游长江时,他的心境必然是开阔而豪迈的。长江作为中华民族的母亲河,其奔腾不息的江水象征着历史的长河和民族的生命力。他在与长江的亲密接触中,感受到了自身的渺小与伟大,渺小在于个体相对于大自然和历史长河的微不足道,伟大则在于能够引领一个伟大的民族在新时代奋勇前行。“子在川上曰:逝者如斯夫!”毛泽东借古人之语,抒发自己对时光流逝、世事变迁的感慨,同时也表现出他珍惜时间、把握当下、积极进取的人生态度和领袖风范。

从文学创作的风格特点来说,《水调歌头·游泳》继承了中国传统词的风格特色,同时又具有鲜明的个人风格。在词的语言运用上,简洁明快而又大气磅礴,用词精准且富有感染力。如“风樯动,龟蛇静,起宏图”,短短数字,便勾勒出一幅动静相宜、气势恢宏的画面,将自然景色与人类的建设活动完美融合,展现出一种雄浑的意境。这种风格的形成,与他深厚的古典文学底蕴以及独特的个人气质密切相关。毛泽东自幼熟读经典,对中国传统文化有着深刻的理解和感悟,这使得他能够在词的创作中熟练地运用典故、化用古语,使作品既有传统之美,又不乏创新之意。

《水调歌头·游泳》的写作背景是多维度的。它是时代精神的反映,是国家建设成就与领导人豪情壮志的结合;是个人心境的表达,是毛泽东在特定历史时期面对国家发展的独特情感抒发;也是文学风格传承与创新的成果,体现了中国古典词在现代语境下的新生命。这首词以其深刻的内涵、豪迈的气概和高超的艺术水准,成为中国文学史上的经典之作,激励着一代又一代的人在时代浪潮中奋勇拼搏,为实现中华民族的伟大复兴而不懈努力。当我们再次诵读这首词时,仿佛能看到那个时代的壮丽画卷,感受到伟人那跨越时空的魅力与情怀,它将继续在历史的长河中熠熠生辉,为后人所传颂、所敬仰。

本文系作者个人观点,不代表本站立场,转载请注明出处!