诉衷肠赠恩来写作背景(诉衷肠赠恩写作背景)

在历史的长河中,许多文人墨客通过诗歌、散文等文学形式来表达自己的情感与心声。其中,“诉衷肠赠恩”作为一种特定的主题,往往承载着作者对于恩人、知己或是亲人的深厚感情和感激之情。这种写作背景通常源于个人经历中的某段难忘故事,或者是对某种社会现象的深刻反思。本文将从三个方面探讨“诉衷肠赠恩”这一主题的写作背景,包括个人经历与情感寄托、社会现实与人文关怀、以及艺术手法与表达效果。

从个人经历与情感寄托的角度来看,“诉衷肠赠恩”往往源自于作者亲身经历的某些关键时刻,这些时刻可能涉及到亲情、友情或是爱情等方面的重要事件。在这些特殊的日子里,人们往往会有强烈的情感波动,希望通过文字来抒发内心的感受。例如,古代诗人杜甫在其诗作《春望》中写道:“国破山河在,城春草木深。”这两句诗表达了诗人对国家命运和个人遭遇的深切忧虑,同时也蕴含着对亲人朋友的思念之情。这种通过诗歌表达内心世界的方式,正是“诉衷肠赠恩”的一种体现。

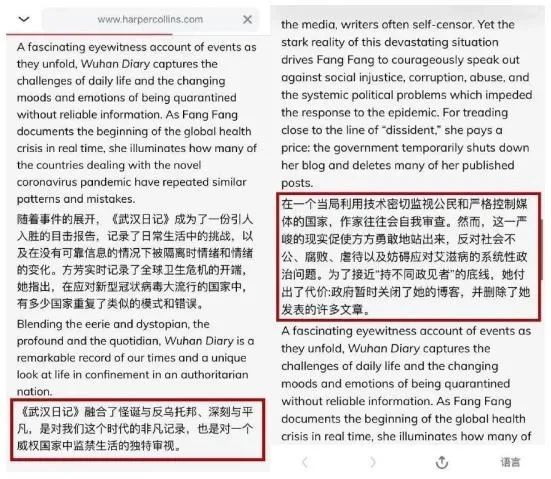

从社会现实与人文关怀的角度来看,“诉衷肠赠恩”也可能反映的是对社会现象的关注与思考。在面对不公不义之时,人们往往会借助文学作品来表达自己的立场和态度。如鲁迅先生的作品《呐喊》集中收录了他的多篇短篇小说,这些小说揭露了当时社会中的种种弊病,同时也展现了普通人在困境中挣扎求生的精神风貌。通过这样的创作,鲁迅先生不仅表达了对弱者的同情和支持,也传递出一种积极向上的力量。

在艺术手法与表达效果方面,“诉衷肠赠恩”的写作还涉及到如何巧妙地运用语言技巧来增强作品的表现力。无论是古典诗词还是现代文学,优秀的作品都能够精准地捕捉到人物性格特征及其内心活动的变化过程。比如唐代大诗人李白在其《静夜思》一诗中,仅用短短二十个字便勾勒出了一幅宁静而又略带忧郁的画面——床前明月光,疑是地上霜。举头望明月,低头思故乡。这四句诗不仅描绘了一个典型的秋夜景象,更深层次地反映了诗人内心深处那份难以言说却又挥之不去的思乡之情。

“诉衷肠赠恩”作为一种特殊的写作主题,其背后蕴含着丰富多样的文化内涵和社会意义。它既可以是个人情感的真实流露,也可以是对特定时代背景下人们共同面临的问题进行深入剖析;既可以通过优美的文字营造出令人陶醉的艺术氛围,也能够激发读者对于美好生活的向往以及对未来发展的无限憧憬。因此,当我们再次阅读那些充满温情与智慧的经典之作时,不妨试着去理解作者想要传达的信息,并从中汲取力量,勇敢地面对自己的生命旅程。

本文系作者个人观点,不代表本站立场,转载请注明出处!