沁园春雪写作背景20字(写作《沁园春·雪》的背景)

《沁园春·雪》是毛泽东的一首经典诗词,创作于1936年2月,正值中国革命处于低潮时期。这首诗不仅展现了诗人深厚的艺术造诣,还蕴含了深刻的历史背景和革命情怀。本文将从写作背景、诗词内容及其影响三个方面进行阐述,以期深入理解这首词作的内涵与意义。

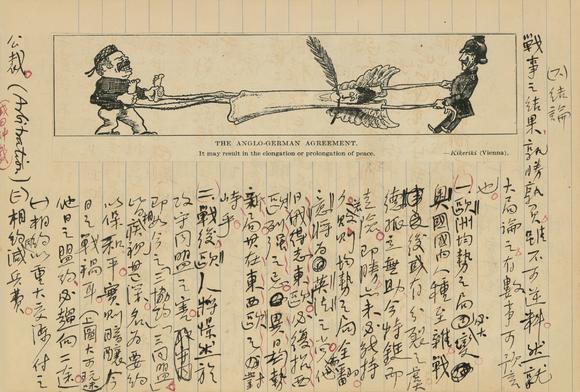

我们来探讨《沁园春·雪》的创作背景。《沁园春·雪》诞生于一个特殊的时间节点——1936年初,当时中国正遭受着内忧外患的双重压力,国内军阀割据混战不断,日本帝国主义则虎视眈眈,试图侵占我国东北。在这样的背景下,毛泽东作为中国共产党的重要领导人之一,面临着严峻的挑战和考验。他并没有被困难吓倒,而是以一种超脱的态度,站在更高的视角审视这一切,最终创作出了这首气势恢宏、意境深远的《沁园春·雪》。这首诗不仅是对自然景观的描绘,更是对时代风云变幻的深刻反映。

让我们走进《沁园春·雪》的具体内容。这首诗以其宏大的气魄、优美的意境和深邃的思想内涵而著称。开篇即以“北国风光,千里冰封,万里雪飘”的壮丽景象拉开序幕,紧接着通过“望长城内外,惟余莽莽;大河上下,顿失滔滔”等诗句,生动描绘出一幅北国冬季特有的景色图卷。随后,诗中巧妙地将自然景观与历史典故相结合,如“江山如此多娇,引无数英雄竞折腰”,既赞美了祖国山河的壮丽多姿,也借古喻今,表达了对历史上无数英雄豪杰为之倾倒之情。“俱往矣,数风流人物,还看今朝”一句,更是将全诗推向高潮,彰显了诗人坚定的革命信念和对未来充满希望的乐观态度。整首词结构严谨、语言精炼、意象丰富,堪称中国现代诗歌中的瑰宝。

那么,《沁园春·雪》究竟产生了哪些深远的影响呢?在文学艺术领域,它极大地丰富了中国现代诗歌的表现手法和题材范围,成为后世许多诗人学习和模仿的对象。在思想文化层面,《沁园春·雪》所传达的积极向上、勇于进取的精神内核激励了一代又一代人投身于国家建设和社会变革的伟大事业之中。特别是在抗日战争及解放战争期间,这首诗更是成为了鼓舞士气、振奋人心的强大动力。此外,随着时间的推移,《沁园春·雪》也逐渐超越了其原有的历史背景限制,成为了中华民族不屈不挠、自强不息精神的象征符号之一。

《沁园春·雪》不仅仅是一首优秀的文学作品,更是一部承载着深厚文化底蕴与强烈时代气息的历史见证。它不仅记录了一个特定历史阶段的社会状况和人民心声,同时也展现了一位伟大领袖对于美好未来的无限憧憬与追求。如今,当我们重新阅读这篇作品时,仍然能够感受到那份跨越时空界限的力量——那是一种源自内心深处对于光明与正义不懈奋斗的热情。这种热情正是推动我们不断前进的动力源泉所在。

本文系作者个人观点,不代表本站立场,转载请注明出处!