独坐敬亭山的写作背景(独坐敬亭山创作背景)

《独坐敬亭山》是唐代诗人李白的一首五言绝句。这首诗以其简洁明快的语言,描绘了诗人独坐敬亭山时的景象和心境,表达了诗人超然物外、与世无争的情感。本文将从写作背景、诗中意境以及诗人情感三个方面,对《独坐敬亭山》进行深入剖析。

了解这首诗的创作背景对于理解其内涵至关重要。李白生活在唐朝盛世时期,他一生热爱自然,追求自由,不愿被世俗束缚。在这首诗中,敬亭山不仅是一个地理名词,更是诗人心灵寄托之地。敬亭山位于今天的安徽省宣城市宣州区,因其秀丽的风景和宁静的氛围而闻名于世。李白曾多次游历此地,敬亭山成为了他心灵的避风港。

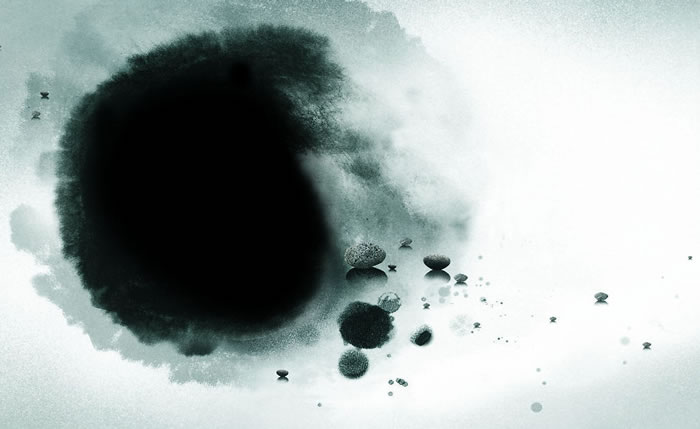

从诗中意境来看,《独坐敬亭山》展现了一幅清新脱俗的画面。首句“众鸟高飞尽”,描绘了鸟儿纷纷离去的景象,暗示着诗人内心的孤独与寂寞。次句“孤云独去闲”,则以白云飘荡的形象,表现出诗人超然物外的闲适心态。第三句“相看两不厌”,进一步强调了人与自然之间的和谐关系,表达了诗人对自然的无限热爱。最后一句“只有敬亭山”,点明了全诗的主题,即敬亭山是诗人唯一可以倾诉心声的朋友。

再次,从诗人的情感层面分析,《独坐敬亭山》蕴含着深刻的哲理。李白一生坎坷,仕途不顺,但他始终保持着豁达的心态和乐观的精神。在这首诗中,他通过描绘自然景物,抒发了自己对人生的独特见解。他认为,人应当像敬亭山一样,保持内心的平静与坚定,不为外界所动摇。这种思想不仅体现了李白的个人品质,也反映了当时文人士大夫追求精神自由的普遍心态。

《独坐敬亭山》是一首充满哲理与美感的作品。它通过对敬亭山的描绘,展现了诗人超然物外的生活态度和对自然的深情厚谊。同时,这首诗也为我们提供了一种审视生活的视角,即在纷繁复杂的世界中寻求内心的安宁与自由。

我们将进一步探讨《独坐敬亭山》的写作背景、诗中意境以及诗人情感等方面的内容。

让我们回顾一下这首诗的创作背景。李白生活在唐朝盛世时期,他的诗歌创作受到了时代风气的影响。李白本人并不拘泥于传统的束缚,他追求个性解放和个人自由。敬亭山位于江南地区,风景秀丽,气候宜人,成为了李白寄情山水的理想之地。在这里,他找到了心灵的慰藉和创作的灵感。

我们来分析诗中的意境。李白在诗中运用了大量的意象来表达自己的情感。例如,“众鸟高飞尽”一句中的“众鸟”,象征着世俗的纷扰;而“孤云独去闲”中的“孤云”,则代表着诗人超然物外的境界。此外,“相看两不厌”一句中的“相看”,暗示了诗人与大自然之间的亲密关系。“只有敬亭山”一句中的“只有”,强调了敬亭山在诗人心中的独特地位。

我们从诗人的情感角度来解读这首诗。李白在诗中表达了自己对人生的感悟和对自由的向往。他认为,人生短暂,应当珍惜当下的美好时光,追求内心的平静与满足。这与当时社会普遍存在的功利主义价值观形成了鲜明的对比。通过这首诗,我们可以看到李白独特的人生观和世界观,这也使他成为了一位具有影响力的文学巨匠。

《独坐敬亭山》是一首充满哲理与美感的作品。它通过对敬亭山的描绘,展现了诗人超然物外的生活态度和对自然的深情厚谊。同时,这首诗也为我们提供了一种审视生活的视角,即在纷繁复杂的世界中寻求内心的安宁与自由。

本文系作者个人观点,不代表本站立场,转载请注明出处!