闻官军收河南河北的写作背景简单(杜甫《闻官军收河南河北》写作背景简述)

“闻官军收河南河北”这一诗题,蕴含着深厚的历史背景与情感内涵,它是唐代大诗人杜甫在安史之乱即将平息之际,听闻朝廷收复失地的喜讯后,挥笔写下的一首脍炙人口的七言律诗。这首诗不仅展现了诗人对国家命运的深切关怀,还流露出其个人在乱世中的颠沛流离与最终得见和平曙光的狂喜之情。让我们从几个要点出发,深入探讨这首诗的写作背景及其简单却深刻的艺术魅力。

一、时代背景:安史之乱下的动荡与希望

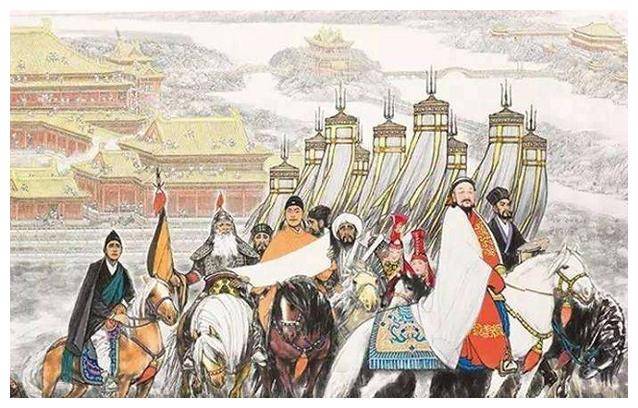

安史之乱是唐朝由盛转衰的转折点,这场始于公元755年的叛乱,给中原大地带来了深重的灾难。叛军肆虐北方,生灵涂炭,无数家庭流离失所,社会秩序几近崩溃。杜甫作为这场战乱的亲历者,其生活也遭受了极大的影响,他被迫带着家人四处逃亡,见证了战争的残酷与人性的光辉。在这样的背景下,任何关于和平与复兴的消息都显得尤为珍贵,成为人们心中的一线光明。

“闻官军收河南河北”正是在这样的氛围中诞生的。当杜甫听到唐军在战场上取得重大胜利,收复了曾经沦陷的河南、河北等地时,心中积压已久的悲愤与哀愁瞬间化作了喜悦与希望。这种情感的转变,不仅是对个人境遇改善的欣喜,更是对国家未来重归安宁的憧憬。

二、个人境遇:漂泊中的诗人情怀

杜甫的一生,可以说是与苦难同行,尤其在安史之乱期间,他的诗歌成为了记录时代苦难与人民心声的重要窗口。从《春望》中“国破山河在,城春草木深”的沉痛,到《三吏》、《三别》中对百姓疾苦的深切同情,杜甫用笔触勾勒出了那个时代的悲凉图景。

而“闻官军收河南河北”则呈现出截然不同的情感色彩,它标志着诗人情绪上的重大转折。此时的杜甫,或许正在蜀地避难,生活的艰辛并未减少,但心灵的重负却因这一消息而大大减轻。诗中“剑外忽传收蓟北,初闻涕泪满衣裳”,正是这种复杂心境的真实写照——既有对过往苦难的回忆与感慨,更有对未来美好生活的无限向往。

三、诗歌艺术:简洁而深情的表达

尽管题目要求探讨的是写作背景,但不得不提的是,这首诗在艺术表现上的独到之处。全诗语言质朴无华,却情感饱满真挚,通过一系列生动的细节,如“却看妻子愁何在,漫卷诗书喜欲狂”,展现了诗人从极度悲痛到狂喜欲绝的情感变化过程。这种对比强烈的情感转换,不仅增强了诗歌的表现力,也深刻反映了战争与和平对人心灵的巨大影响。

此外,诗中多处使用了对比手法,如“即从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳”,以地理空间的迅速转换象征心情的急切与欢畅,使得整首诗充满了动态美和节奏感,让读者仿佛能感受到诗人迫不及待想要回到故乡、见证和平的喜悦之情。

“闻官军收河南河北”不仅是一首反映时代背景、抒发个人情怀的佳作,更以其简洁明快的语言风格、深刻的情感体验以及高超的艺术手法,成为中国古典诗歌宝库中的璀璨明珠。它提醒我们,即使在最黑暗的时刻,希望之光也从未熄灭,而诗人的使命,就是捕捉并传递这份希望,激励人心。在今天这个和平年代回望,更能体会到杜甫当年那份难以言喻的喜悦与释然,以及对生命坚韧不拔的赞美。

本文系作者个人观点,不代表本站立场,转载请注明出处!